E’ un progetto che nasce dalla volontà di preservare e rendere maggiormente fruibile il patrimonio storico-culturale della città di Perugia racchiuso nel Cimitero Monumentale.

All’interno del Cimitero Monumentale di Perugia, luogo di memoria di rilevante importanza per la città, sarete guidati, grazie agli appositi QR code posizionati accanto alla tomba, alla scoperta dei personaggi qui sepolti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia cittadina.

Ma come e quando è nato questo cimitero?

Dal Medioevo fino al XVIII secolo le sepolture venivano effettuate nelle chiese all’interno delle città e ciò avvenne anche a Perugia.

Con l’editto di Saint-Cloud del 12 giugno 1804 si stabilì poi che le tombe venissero poste al di fuori delle mura cittadine.

Per questo motivo il Camposanto di Perugia sorge sul terreno di fronte alla chiesa di San Bevignate e fu costruito a partire dal 1837 su progetto dell’ingegnere comunale Filippo Lardoni. I lavori terminarono nel 1849 e nello stesso anno il cimitero fu inaugurato dal vescovo Gioacchino Pecci, futuro Papa Leone XIII.

Il suo ampliamento fu realizzato dall’ingegnere comunale Alessandro Arienti che diresse i lavori dal 1874 al 1886. L’ingresso monumentale e le palazzine degli uffici furono realizzati dal medesimo architetto nel 1874 e all’interno del porticato vi sono due grandi lapidi dedicate ai Veterani del 1848 e del 1849 e ai reduci delle patrie battaglie dal 1859 al 1870.

Superato il cancello sul viale principale si affollano le cappelle e i monumenti rappresentativi del gusto funerario degli ultimi decenni dell’Ottocento e i primi del Novecento.

Aganoor Pompili Vittoria

Padova, 1855 – Roma, 1910

CHE COSA IO TEMO

Morrò, va bene; il mio spirito è forte.

Ma, confesso la santa verità,

qualcosa io temo: io temo che la morte,

sbarcandomi al di là,

voglia giocarmi anch’ essa un maledetto

tiro, e lagrime ardenti cadan sopra

la mia gelida spoglia, e il cataletto

qualcun di fiori copra

per vano zelo, e in amorosa folla

traggan gli amici dietro alla mia bara.

Temo–appena scomparso entro la zolla

del camposanto–in cara

ombra mutarmi, oggetto alto d’ amore;

e sul mio sasso fiocchi a tutto spiano

tutto quel che da vivo avido il cuore

chiese, ma sempre invano.

(Leggenda eterna, Intermezzo – Risveglio, 1900)

Vittoria Aganoor nacque a Padova da una nobile famiglia di origini armene. Entrò in contatto con Giacomo Zanella, che la introdusse al mondo delle lettere e fu suo maestro per circa quindici anni. Grazie a lui nel 1876 venne pubblicato il primo saggio poetico di Aganoor, contenente anche alcune poesie della sorella Elena Aganoor.

Nello stesso anno si traferì a Napoli, dove ebbe modo di entrare in contatto con Enrico Nencioni, il quale l’avvicinò alla poesia contemporanea straniera. In questo periodo le sue liriche conobbero una grande diffusione grazie alla pubblicazione sulle riviste più importanti dell’epoca.

Nel 1890, in seguito alla morte del padre a cui lei era profondamente legata, si trasferì a Venezia. Qui si occupò della madre malata e solo dopo la sua morte, nel 1899, decise di pubblicare il volume di poesie Leggenda eterna, che venne ben accolto della critica.

Nel 1901 sposò a Napoli il deputato Guido Pompili col quale andò a vivere a Perugia presso il palazzo Conestabile in piazza Danti, ma trascorrendo gran parte del tempo a Magione nella villa di proprietà del marito, a Monte del Lago. Qui intrecciò importanti amicizie con gli intellettuali del posto, come ad esempio Alinda Bonacci Brunamonti, per la quale scrisse Pei funerali di Alinda Brunamonti quando venne a mancare.

È a suo marito che dedicò il suo secondo volume di poesie, Nuove liriche, pubblicato nel 1908.

Vittoria Aganoor morì nella notte tra il 7 e l’8 maggio del 1910 in seguito ad un complicato intervento chirurgico in una clinica di Roma e poche ore dopo suo marito si tolse la vita con un colpo di pistola.

Nel 1912 venne pubblicato postumo un volume comprensivo di tutte le sue liriche, Poesie complete.

Sitografia:

http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/vittoria-aganoor/

http://www.magionecultura.it/default2.asp?active_page_id=74

https://www.treccani.it/enciclopedia/vittoria-aganoor_%28Dizionario-Biografico%29/

https://it.wikipedia.org/wiki/Vittoria_Aganoor#cite_ref-2

Bibliografia:

R. Zuccherini, Il Cimitero Monumentale di Perugia, ali&no editrice, Perugia, 2012.

Foto:

https://it.wikipedia.org/wiki/Vittoria_Aganoor#/media/File:Aganoor.jpg

Berardi Antonio

Poggio Renatico,1894 – Perugia,1975

https://www.umbria24.it/attualita/perugia-intitolata-allex-sindaco-antonio-berardi-rotonda-vicino-allospedale

https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Berardi_(politico)

foto: Wikipedia

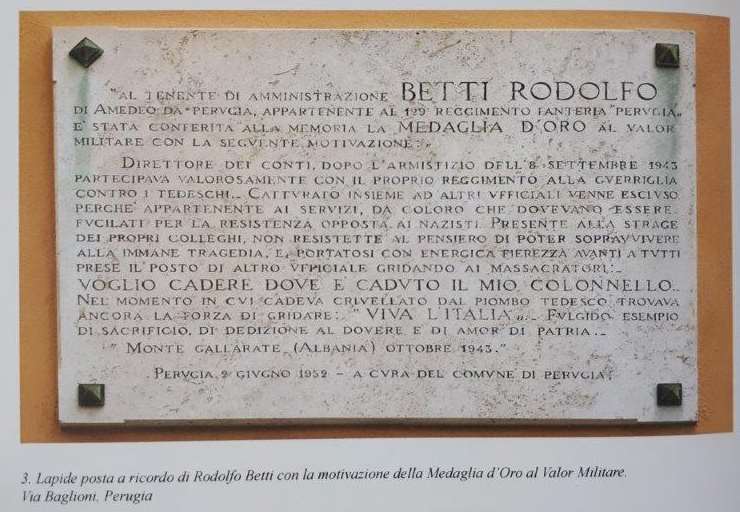

Betti Rodolfo

Perugia, 1920 – Albania, 1943

All’età di venti anni venne chiamato alle armi e dovette interrompere gli studi alla Facoltà di Economia e Commercio e un anno dopo, nel 1941, venne trasferito al 129° Reggimento Fanteria della Divisione “Perugia” che si trovava nei Balcani.

Il ruolo di Betti era quello di Direttore di Conti, doveva quindi gestire le risorse finanziarie all’interno del suo comando.

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, la situazione in Albania diventò ancora più delicata inseguito all’inasprimento dei rapporti tra italiani e albanesi, quest’ultimi raccolti in nuclei di resistenza alle occupazioni nemiche.

Nella notte tra il 5 e il 6 ottobre 1943, i superstiti del 129° Reggimento “Perugia” che si trovavano in Albania, vennero assaliti da bande di partigiani albanesi. Questo richiamò i tedeschi che si trovavano nella zona e Betti venne catturato insieme ad altri italiani.

Come riporta la motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare, sebbene fosse stato escluso dal gruppo di coloro che sarebbero stati fucilati per ritorsione, quando Betti vide giustiziato il suo comandante, il Colonnello Gustavo Lanza, decise di farsi avanti e morire insieme alle altre vittime della rappresaglia nazista.

Binni Walter

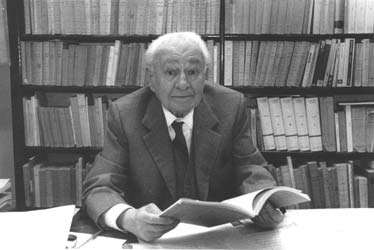

Binni Walter (Perugia, 1913 – Roma, 1997)

Walter Binni è stato un critico letterario, storico, antifascista e uno dei maggiori studiosi della poetica di Giacomo Leopardi.

Dopo aver frequentato il liceo classico Annibale Mariotti, venne ammesso alla facoltà di Lettere e Filosofia alla Scuola Normale di Pisa. Da questo momento iniziò la fondamentale amicizia con Aldo Capitini, segretario della Normale.

Nel 1936 venne pubblicata la sua tesi di laurea e cominciò a collaborare con riviste letterarie. Si adoperò nella realizzazione di un comitato antifascista a Perugia e nella fondazione dei gruppi liberalsocialisti con Aldo Capitini e Guido Calogero.

Nel 1939 iniziò ad insegnare all’Università degli Stranieri di Perugia e si sposò con Elena Benvenuti, conosciuta durante gli anni alla Normale.

Binni morì a Roma nel 1997.La sua biblioteca di circa 15.000 volumi è stata donata alla Regione Umbria secondo le sue volontà e collocata presso la Biblioteca Comunale Augusta di Perugia.

Così si conclude la sua ultima opera Perugia nella mia vita. Quasi un racconto: “…io tornerò (si far per dire) per sempre a Perugia (ma senza alcuna vita né presente né futura) nel Cimitero in cui desidero di essere sepolto accanto a mia madre e alla mia compagna.

4 novembre 1982-1997”L’epigrafe sulla tomba di Binni riprende le ultime parole di quella che aveva pronunciato per Aldo Capitini: “Per una realtà liberata e fraterna”.Fonte immagini:https://www.fondowalterbinni.it/

Biscarini Francesco ed Angelo

Francesco Biscarini

(Perugia, 1838-1903)

Francesco Biscarini studiò all’Accademia di Belle Arti insieme a Raffaele Angeletti (1842 – 1899) con il quale nel 1861 fondò uno studio di scultura che nel 1870 venne trasformato in un laboratorio di terrecotte artistiche e decorative.

L’edificio, collocato in via del Canterino, presenta due facciate decorate con terrecotte provenienti dalla stessa fornace. L’attività della fornace Angeletti-Biscarini svolse un ruolo di rilievo in quegli anni, durante i quali fornì moltissime delle sculture, stucchi e decorazioni che impreziosirono la città di Perugia e i suoi dintorni.

All’interno del Cimitero Monumentale i loro interventi furono sostanziali. Per quanto riguarda le terrecotte, si dedicarono alla decorazioni di molte edicole e cappelle, tra cui: la Cappella della Confraternita della Misericordia (1888, di cui si occupò per volere di Papa Leone XIII anche l’architetto Nazareno Biscarini, fratello di Francesco), la cappella Fani (1892, che riprende lo stile del rivestimento esterno bicromo delle chiese romaniche e già utilizzato nella Cappella della Confraternita), la lunetta della cappella Pucci Boncambi.

Per quanto riguarda le opere di scultura, oltre ai capitelli dell’ingresso, crearono il monumento Angelini-Paroli (1883), il monumento Nottari (1888), il monumento Paolo Angeloni (1897) e il busto di Annibale Vecchi (1901).

ù

L’epigrafe, collocata in alto sulla volta dell’edicola, riporta la seguente scritta:

“Qui fra suoi giace sepolto / Il perugino FRANCESCO BISCARINI scultore / Amò l’arte ne fu cultore eletto costante lodato / nelle ambite decorazioni in terre cotte / lasciò vestigia ammirata dal 14 dicembre 1838 al 3 gennaio 1903 / Per integrità di vita fu d’esemplo all’universale / e nella fine di sua giornata di rimpianto amarissimo.”

Angelo Biscarini

(Perugia, 1877-1951)

Frequentò l’Accademia di Belle Arti di Perugia e nel 1903, alla morte di suo zio Francesco Biscarini, prese in carico il laboratorio di terrecotte artistiche.

Lavorò intensamente al Monumentale, con terrecotte e importanti sculture, tra cui: cappella Doneddu (1907, prima opera di Angelo Biscarini al Monumentale), cappella Radicioni (1909), monumento Mammalucchi (1912), cappella Del Buon Tromboni (1926), monumento Bastianini (1927), cappella Teatini (1935-38).

L’epigrafe posta sul sepolcro recita:

“Insigni monumenti da Lui scolpiti / ricordano in questo Cimitero / lo scultore / ANGELO BISCARINI / che qui riposa./ Michelangiolesca anima d’artista / poeta dell’amore e del dolore.

Nato a Perugia 2-4-1877 Morto a Perugia 15-6-1951”

Il busto collocato al centro dell’edicola è dedicato a Angelo Biscarini (1803-1874), padre di Francesco Biscarini.

Sitografia:

http://www.keytoumbria.com/Perugia/Biscarini_Francesco.html

http://www.umbrialeft.it/node/35095

Bibliografia:

- Zuccherini, Il Cimitero Monumentale di Perugia, ali&no editrice, Perugia, 2012.

Bonacci Brunamonti Maria Alinda

Bonacci Brunamonti Maria Alinda

Perugia, 1841-1903

Nello stesso anno dovette trasferirsi a Recanati e in questo periodo scrisse i Versi Campestri, idilli ed elegie di ispirazione leopardiana e tassiana.

Le rivolte perugine del 20 giugno la portarono a scrivere dei versi di carattere politico successivamente raccolti nei Canti Nazionali pubblicati nel 1860. In quello stesso anno fu l’unica donna ammessa a votare per speciale concessione del seggio di Recanati per la conferma dell’annessione delle Marche e dell’Umbria alla monarchia sabauda.

Bonacci si sposò nel 1868 con Pietro Brunamonti Serafini, docente di filosofia del diritto all’Università di Perugia, col quale ebbe tre figli. Stabilirono la loro residenza a Perugia in via dei Priori (dove ora c’è una lapide in ricordo della poetessa) e in questo periodo strinsero amicizia con intellettuali quali Giacomo Zanella, Vittoria Aganoor Pompilj, Andrea Maffei e Antonio Stoppani.

Influenzata dallo stesso Zanella scrisse le opere in versi Nuovi canti (1887) e Flora (1898). Per quanto riguarda la prosa, sono da segnalare Discorsi d’arte (1898) e i Ricordi di viaggio, pubblicati postumi nel 1905 e nel 1907.

Una grave malattia che la colpì nel 1897 le impedì di continuare a scrivere, finché morì nel 1903. L’amica poetessa Vittoria Aganoor la ricordò nella sua poesia Pei funerali di Alinda Brunamonti.

Il monumento funebre Bonacci-Brunamonti del Cimitero Monumentale di Perugia è l’ultima opera realizzata in collaborazione tra gli scultori Mignini padre e figlio. Come riporta Sabrina Massini nel libro Il Cimitero Monumentale di Perugia 1849-1945: “Non mancano tutti gli attributi connessi alla poesia: il lauro, i libri, il richiamo all’antichità tramite le sfingi.”

L’epigrafe sulla tomba presenta la seguente iscrizione:

“Onore e decoro delle lettere italiane/ negli scritti in versi ed in prosa monumento dell’altissimo ingegno/ scolpì con magistero mirabile la dolce anima sua/ illuminata da tre amori costanti Dio la famiglia l’arte/ si spense in Perugia il II febbraio MCMIII/ fra il dolore dei suoi ed il compianto di tutta Italia.”

A seguire l’epigrafe in ricordo di suo marito: “Accanto alla diletta compagna di studi / vissuto in intima corrispondenza di pensieri e di affetti / riposa/ PROF.AVV. PIETRO BRUNAMONTI SERAFINI/ maestro valente di filosofia del diritto nell’Ateneo di Perugia/ preside amato e desiderato della facoltà giuridica/ marito e padre amorosissimo/ assiduo nei pubblici uffici ove pose rara intelligenza rettitudine bontà di cuore/ morì in Bevagna il II ottobre MCMXIII.

La figlia Bice il genero Prof. Luigi Tarulli qui lacrimando ne composero le salme adorate.”Sitografia:

https://siusa.archivi.beniculturali.it/inventari-pdf/umbria/Inventario_Brunamonti_LR.pdf

https://www.treccani.it/enciclopedia/bonacci-brunamonti-maria-alinda_%28Dizionario-Biografico%29/

https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Alinda_Bonacci_Brunamonti

Bibliografia:

– R. Zuccherini, Il Cimitero Monumentale di Perugia, ali&no editrice, Perugia, 2012.

– S. Massini, Il Cimitero Monumentale di Perugia 1849-1945, Perugia, 2002.Foto:

Wikipedia

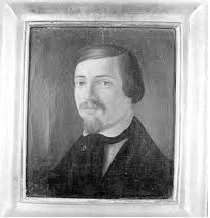

Bonazzi Luigi

Perugia, 1811 – 1879

Luigi Bonazzi è stato uno scrittore, uno storico e un attore teatrale. Fu precocemente interessato alla scrittura, tanto da realizzare una tragedia (per gioco) e un saggio (sulla figura del letterato ideale) fin da una giovanissima età. Studiò per un breve periodo medicina, insegnò retorica nelle scuole comunali di Bevagna e rientrato a Perugia e congedatosi dal corpo dei finanzieri, cominciò a insegnare in una scuola privata e si sposò.

Nel 1842 iniziò la carriera teatrale, entrando in una piccola compagnia umbra e nel 1845 divenne attore nella compagnia di Gustavo Modena. Nel 1856 diresse una sua compagnia dove recitò Modena. Conclusa la sua attività teatrale negli anni ‘60, tornò ad insegnare a Perugia.

Fra il 1863 e il 1864 scrisse il saggio “Gustavo Modena e l’arte sua”, dove analizzò la situazione teatrale italiana.

Dal 1868 fino alla morte si dedicò alla sua opera più importante: incaricato dal Comune di Perugia di redigere la storia della città, scrisse “Storia di Perugia dalle origini al 1860” edita in due volumi.

Nel suo ultimo anno di vita, ammalato, dettò a una sua nipote la sua autobiografia.

L’epigrafe sulle sua tomba lo ricorda così: “A Luigi Bonazzi / vero poeta / in versi pochi e valenti / prosatore possente / nella biografia di Gustavo Modena / cui fu compagno d’arte e di pensieri / scrittore della Storia di Perugia / che finì a LXVIII anni / la vita agitata diversa / consapevole del proprio valore / e della fortuna nemica.”

Bibliografia:

Zuccherini, R., 2012, Il Cimitero monumentale di Perugia, ali&no, Perugia.

Sitografia:

https://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-bonazzi_(Dizionario-Biografico)

Calderini Guglielmo

Perugia, 1837 – Roma, 1916

Dopo aver compiuto i primi studi nel capoluogo umbro, si spostò dapprima a Torino e poi a Roma per frequentare l’università ed ottenne il diploma di ingegnere architetto.

Ricoprì vari incarichi negli uffici del genio civile di Perugia e nella soprintendenza ai monumenti del Lazio. Divenne docente di Architettura presso l’Accademia di Belle Arti e successivamente insegnò anche negli atenei di Pisa e Roma.

Di appartenenza massonica, nel 1881 fu tra i fondatori della Loggia Francesco Guardabassi di Perugia.

Nel 1884 vinse il concorso per la realizzazione del Palazzo di Giustizia di Roma in piazza Cavour, anche noto come il “Palazzaccio”, che gli costò numerose critiche a causa della lunga (più di venti anni) e complicata costruzione, dovuta perlopiù a innumerevoli lavori atti a sostenere le fondazioni che poggiavano su un terreno alluvionale.

Palazzaccio – Roma

Sempre a Roma si dedicò alla realizzazione del quadriportico antistante la Basilica di San Paolo fuori le mura.

A Perugia, lavorò alla costruzione di:

– Palazzo Cesaroni, costruito tra il 1895 e il 1898, che si trova in Piazza Italia, ora sede del Consiglio Regionale dell’Umbria;

Palazzo Cesaroni- Perugia

– Palazzo Calderini, sempre situato in Piazza Italia;

– Palazzo Bianchi, voluto dall’avvocato Alessandro Bianchi, costruito tra il 1873 e il 1876 di fronte al Teatro Morlacchi;

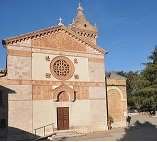

– Chiesa di San Costanzo, che restaurò in stile neoromanico, utilizzando la pietra calcarea rosa di Assisi per il rivestimento esterno.

Chiesa di San Costanzo

Tra le altre opere di Calderini da ricordare ci sono l’edificio delle Terme di Fontecchio a Città di Castello e fuori dall’Umbria la facciata del duomo di Savona e il Palazzo Comunale di Messina.

Presso i Giardini Carducci c’è un busto in sua memoria.

Sitografia:

– https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Calderini

– https://www.treccani.it/enciclopedia/guglielmo-calderini_%28Dizionario-Biografico%29/

– https://www.realumbria.it/30/06/2021/guglielmo-calderini-larchitetto-perugino-tanto-contestato/

Foto:

– Wikipedia

Capitano Cucchi Valeriano

Senigallia, 1914 – Ravenna, 1945

Valeriano Cucchi fece parte della Brigata Del Buontromboni e si presume ne sia stato il capitano dato l’epiteto che accompagna il suo nome nei pochi documenti che lo riguardano. Successivamente entra a far parte della brigata “Leoni”.

Dopo l’arrivo degli Alleati a Perugia il 20 giugno 1944 venne costituita una brigata intitolata al giovane partigiano Mario Grecchi della quale Cucchi fu il comandante. Il ruolo della brigata era quello di aiutare per qualche settimana le autorità alleate nella gestione dell’ordine pubblico.

Nel 1945 Cucchi fece parte del Corpo Italiano di Liberazione (CIL), composto da una trentina di volontari perugini partiti per raggiungere il Nord Italia per allontanare i nazifascisti.

Fece parte della divisione Cremona che ebbe un ruolo determinante nello sfondamento delle linee tedesche nei pressi delle Valli di Comacchio.

Morì il 3 marzo del 1945 a Po di Primaro centrato da una granata mentre si trovava sui rami di un albero per studiare le posizioni nemiche.

Capitini Aldo

Perugia, 1899-1968

Aldo Capitini è stato un antifascista, filosofo, poeta ed educatore. È stato uno dei primi italiani ad abbracciare il pensiero non violento praticato da Gandhi.

Nacque in una famiglia umile e dopo essersi iscritto all’istituto di ragioneria, si dedicò agli studi letterari da autodidatta.

Nel 1924 vinse una borsa di studio per la facoltà di Lettere e Filosofia della Scuola Normale Superiore di Pisa, di cui successivamente fu segretario. Venne però allontanato quando decise di non iscriversi al partito fascista.

Si adoperò nella costituzione di comitati antifascisti e nel 1937 istituì insieme a Guido Calogero e Walter Binni il Movimento Liberalsocialista; la sua lotta al fascismo gli costò vari arresti. Nel 1944 realizzò il primo Centro di Orientamento Sociale (Cos) con lo scopo di decentralizzare il potere e avviare un esperimento di democrazia diretta.

Nello stesso anno diventò rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, ma venne fortemente ostacolato e dopo aver abbandonato l’incarico, si trasferì a Pisa per insegnare Filosofia morale.

Nel 1952 Capitini fondò il primo Centro per la nonviolenza.

Il 24 settembre 1961 organizzò la Marcia per la pace e per la fratellanza dei popoli, un corteo da Perugia ad Assisi ancora organizzato da movimenti nonviolenti.

L’epigrafe che compare sulla sua tomba riporta le parole pronunciate da Walter Binni: “Aldo Capitini / nato a Perugia il 23 dicembre 1899 / morto a Perugia il 19 ottobre 1968 / libero religioso e rivoluzionario non violento / pensò e attivamente promosse l’avvento / di una società senza oppressi / e l’apertura di una realtà liberata e fraterna.”

R. Zuccherini, Il Cimitero Monumentale di Perugia, ali&no editrice, Perugia, 2012.Foto:

Wikipedia

Cappella Cimiteriale della Confraternita della Misericordia

La Confraternita della Misericordia, costituita nel 1570 con il nome di Compagnia dell’Orazione e della Morte, aveva fra i principali scopi quello di dare degna sepoltura a coloro che non ne avevano i mezzi, in particolare ai condannati a morte, ai quali i confratelli fornivano assistenza anche spirituale nelle ore che precedevano l’esecuzione, ed a coloro che morivano per strada.

A seguito dell’inaugurazione del Cimitero Monumentale, avvenuta nel 1849, la Confraternita si adoperò per erigere una propria Cappella Cimiteriale che venne “benedetta” il 17 ottobre 1875.

E’ annoverata fra le oltre 50 Chiese cosiddette leonine, denominazione che trae origine da papa Leone XIII, al secolo Vincenzo Gioacchino Pecci, il quale nel periodo in cui ricoprì l’incarico di Arcivescovo di Perugia promosse la costruzione ed il restauro di numerosi edifici di culto aventi caratteri stilistici omogenei.

Il progetto definitivo e la direzione dei lavori della Cappella fu affidata all’ingegner Nazzareno Biscarini, membro della Confraternita.

L’uso del laterizio come unico materiale sia costruttivo che ornamentale viene impiegato in modo originale sia nei paramenti murari a fasce longitudinali bicrome che in tutti gli elementi scultorei e decorativi, conferendo al monumento un piacevole effetto cromatico. Due pregevoli sculture in terracotta raffiguranti i Santi Compatroni di Perugia Costanzo ed Ercolano, opera di Francesco Biscarini e Raffaele Angeletti, caratterizzano la parte alta della facciata principale.

Carattoli Giuseppe e Raffaele

Giuseppe Carattoli

Perugia, 1783 – Roma 1850

Giuseppe Carattoli, fu uno scultore perugino che si formò seguendo gli insegnamenti di Gaspare Landi e Vincenzo Camuccini. Lavorò come restauratore agli affreschi del Perugino nel Collegio del Cambio a Perugia e come incisore per una serie di 12 Vedute perugine disegnate da Vincenzo Monotto nel 1811.

Nel 1841 tenne la cattedra di Pittura all’Accademia di Belle Arti, dove sono conservati alcuni suoi disegni e dipinti.

Rilevante fu l’incontro tra Giuseppe Carattoli e il pittore francese Jean Baptiste Wicar, il quale in quanto conservatore del Museo del Louvre, aveva l’incarico di selezionare le opere d’arte italiane che vennero poi requisite durante il dominio napoleonico. Carattoli strinse un forte rapporto di amicizia con lui al punto che Wicar lo rese erede fiduciario e amministratore di tutte le sue proprietà. Successivamente Carattoli consegnò parte del materiale artistico alla Congregazione dei virtuosi al Pantheon e all’Accademia Nazionale di San Luca di Roma, all’Accademia di Firenze e soprattutto a quella di Perugia.

La produzione artistica di Giuseppe Carattoli si incentra su modelli neoclassici i cui soggetti sono principalmente sacri e relativi alla storia antica. Eseguì anche delle buone copie: il maggiore esempio è quello fornito dalla tavola peruginesca con la Madonna e i Santi.

Madonna con Gesù Bambino tra i Santi Girolamo e Francesco (1822)

L’epigrafe sulla sua tomba riporta la seguente scritta: “Meglio che in questo marmo / il nome di GIUSEPPE CARATTOLI / pittore perugino / vive glorioso / nelle opere de’ sovrani maestri / che guaste dalle età e dagli uomini / ei ridonò all’ammirazione dei secoli / i figli posero nel settembre 1850”.

Raffaele Carattoli

Perugia, 1827 – 1903

Figlio di Giuseppe, aprì uno studio di scultura con Raffaele Omicini. Successivamente alla chiusura dello studio realizzò con lui il restauro delle parti decorative del Palazzo dei Priori. Di sua lavorazione sono anche la Balaustra e i due leoni ai giardini Carducci di Perugia.

Raffaele Omicini in seguito realizzò il monumento Carattoli del Monumentale di Perugia insieme a Raffaele Carattoli.

Foto: BeWeB – Beni Ecclesiastici in web

Ciabatti Primo

Cotani Alfredo

foto: Wikipedia

Dottori Gerardo

Gerardo Dottori (Perugia, 1884-1977)

Gerardo Dottori fu il maggiore di quattro figli di una famiglia di umili origini. Sua madre morì quando Dottori aveva solo otto anni e si ritrovarono in una situazione economica ancora più gravosa.

Si iscrisse ai corsi serali dell’Accademia di Belle Arti e al contempo lavorò nel negozio di antiquariato e restauro di Mariano Rocchi.

Aderì al futurismo dopo aver conosciuto Giacomo Balla a Roma.

Nel 1915 si arruolò per la prima guerra mondiale, ma continuò a dipingere e a scrivere racconti. Nel 1920 fondò la rivista Griffa! (dall’espressione dell’antico grido di guerra dei perugini) che aveva lo scopo di diffondere i principi del futurismo e sempre in quell’anno ci fu la sua prima esposizione a Roma, inaugurata da Marinetti. Si dedicò con vivo interesse alla rappresentazione dei paesaggi umbri e negli anni venti creò due tra le sue opere più rilevanti a riguardo: Primavera umbra e Incendio in città.

Il suo principale apporto alla corrente futuristica è quello dell’impiego dell’aeropittura, dove spicca la fascinazione per il volo e il dinamismo dell’aeroplano.

Tenne la cattedra di pittura all’Accademia di Belle Arti di Perugia dal 1939 per poi diventarne direttore l’anno successivo.

– https://www.treccani.it/enciclopedia/gerardo-dottori_%28Dizionario-Biografico%29/

Evangelisti Giuseppe

Perugia, 1873 – Nizza, 1935

Evangelisti si distinse per il suo animo fortemente garibaldino, repubblicano e antifascista. Nativo del rione di Porta Sant’Angelo, si dedicò all’attività di decoratore fin da una giovanissima età.

Entrò a far parte della massoneria, nello specifico nella loggia di Francesco Guardabassi e successivamente conobbe Gugliemo Miliocchi, con il quale strinse un forte legame di amicizia.

Evangelisti fu un grande sportivo, considerato uno dei pionieri del ciclismo umbro.

Partecipò a molte gare e nel 1892 divenne campione regionale. Fu anche uno dei fondatori del Veloce Club Perugia. A lui è stato intitolato il palazzetto dello sport PalaEvangelisti nel 1984, che dal 2018 è noto col nome di PalaBarton.

Tornò in Italia e si arruolò come volontario nella prima guerra mondiale.

A causa delle sue posizioni antifasciste, venne catturato nel 1926 e liberato solo due anni dopo. Nel 1930 riuscì ad espatriare in Francia, dove morì 5 anni dopo.

Nella sede della sezione del Mutuo Soccorso di Perugia è conservata la sua camicia rossa.

Sulla sua tomba è presente la seguente epigrafe: “Artista di gioiosa luminosità / ciclista eccelso / nell’ardimento e nel sacrificio / cuore dei cuori / Giuseppe Evangelisti / garibaldino in Grecia / garibaldino nelle Argonne / garibaldino al Col di Lana / ebbe fino alla morte / su tutto un amore: l’Italia.”Sitografia:

– https://www.istitutostudistoricigaribaldi.it/documenti/Quaderno_52.pdf

– http://www.latramontanaperugia.it/articolo.asp?id=7960

Faruffini Federico

Faruffini Federico

Sesto San Giovanni, 1833 – Perugia, 1869

Si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza dell’Università di Pavia e contemporaneamente frequentò la Civica Scuola di Pittura della città. I suoi primi dipinti sono di tematica storico-religiosa e di ispirazione romantica e a quest’ultima categoria appartiene la prima opera che espose, Cola di Rienzi che dalle alture di Roma ne contempla le rovine, all’esposizione annuale di Brera del 1856.

Dipinto “Cola di Rienzi che dalle alture di Roma ne contempla le rovine”

L’anno successivo realizzò la pala dell’Immacolata Concezione per il Duomo di Pavia.

Negli anni ‘60 iniziò ad interessarsi a soggetti di tipo esotico.

È del 1865 La Vergine del Nilo, che presenta scene di tipo egiziano, che però non incontrò il successo sperato.

Franceschini Ettore

Fuso Brajo e Fuso Bettina

Fuso Brajo

Perugia, 1899 – 1980

Dopo gli studi presso il Liceo Mariotti, nel 1917 venne mandato a combattere nella prima guerra mondiale nel Carso col ruolo di tenente.

Si iscrisse alla facoltà di medicina e chirurgia, specializzandosi in odontoiatria nel 1926 e nell’anno seguente aprì uno studio dentistico nel centro di Perugia. Fu questo il luogo in cui venne utilizzato per la prima volta il “riunito”, una sedia da dentista di sua invenzione.

Nel 1929 sposò Elisabetta Rampielli (detta Bettina), pittrice bolognese che lo avvicinerà al mondo dell’arte.

Nel 1940 fu richiamato per combattere nella seconda guerra mondiale. Venne inviato come capitano medico in Albania, dove venne ferito gravemente e fu costretto a rimanere fermo per molti mesi. Dopo essere tornato a Perugia, venne spinto dalla moglie a dedicarsi alla pittura e nel 1946 ebbe luogo a Roma la sua prima mostra personale.

Nel 1949 espone per la prima volta la sua produzione di ceramiche alla Sala della Leva a Perugia.

Nel 1960, insieme a Bettina, diede vita presso Montemalbe (Pg) a un complesso architettonico che custodisce le sue opere artistiche, ovvero il Fuseum, il cui nome deriva dalla combinazione del cognome dell’artista e della parola “museum”. Sperimentò sempre più con ogni tipo di materiale, al punto che la sua arte venne definita Débris Art o Arte del Rottame dal critico d’arte Giulio Carlo Argan.

Bibliografia:

R. Zuccherini, Il Cimitero Monumentale di Perugia, ali&no editrice, Perugia, 2012.

Sitografia:

https://www.fuseum.eu/brajo-fuso-biografia/

Foto:

Wikipedia

Rampielli Elisabetta

Bologna, 1898 – Perugia, 1985

Passati i primi quattro anni di vita nella sua città natale, Rampielli crebbe nella città di Perugia. Dopo essersi sposata con Brajo Fuso, si iscrisse all’Accademia di Belle Arti e fu allieva di Arturo Checchi, ma abbandonò gli studi non molto dopo. Cominciò quindi a sperimentare la sua arte in maniera autonoma, dedicandosi principalmente a dipinti raffiguranti ritratti e paesaggi (da segnalare la serie Tetti). Espose in varie città d’Italia e a Parigi, iniziando a essere apprezzata dal circolo artistico dell’epoca e ricevendo diversi riconoscimenti.

L‘abitazione dei coniugi Fuso presso palazzo Cesaroni si trasformò negli anni cinquanta in un vivacissimo ambiente culturale, frequentato tra gli altri da Renato Guttuso (che dipinse un ritratto della donna), Alberto Moravia (che scrisse a Perugia parti del suo primo romanzo Gli Indifferenti), Giulio Carlo Argan, Alberto Burri, Gerardo Dottori e Giuseppe Ungaretti.

Negli anni sessanta Elisabetta Rampielli mise da parte la pittura per dedicarsi interamente alla realizzazione del museo a cielo aperto Fuseum. Tra le varie aree qui presenti c’è anche la Sala Bettina, uno spazio espositivo interamente dedicato alle opere di Rampielli.

https://www.fuseum.eu/bettina-fuso/https://archive.ph/20160810143719/http://www.toponomasticafemminile.com/index.php#selection-1661.149-1661.184

https://it.wikipedia.org/wiki/Elisabetta_Rampielli

https://www.fuseum.eu/eventi-bettina-e-brajo-mostra-palazzo-penna/

Foto:

https://www.fuseum.eu

Gonnelli Elettra

Gonnelli Elettra

(Lodi, 1909 – Perugia, 2009)

Elettra Gonnelli nacque a Lodi nel 1909 e si trasferì a Perugia con suo padre, Ufficiale di Cavalleria.

Ha svolto opera di assistenza e solidarietà nella Croce Rossa Italiana per più di 50 anni e ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo operato.

Ne sono solo un esempio i seguenti:

– nel 1977 è stata insignita con la Medaglia d’oro al merito;

– nel 1985 le venne conferito il Diploma d’Onore ai Combattenti per la libertà d’Italia 1943-1945;

– nel 1998 con l’Elogio per la partecipazione alle attività svolte a favore delle popolazioni dell’Umbria e delle Marche colpite dal terremoto del 1997.

Con specifico atto del 2010 l’Amministrazione comunale ha riconosciuto Elettra Gonnelli “personalità illustre” della città assegnandogli uno spazio riservato all’interno del cimitero Monumentale.

Nel 2012 è stata celebrata una cerimonia presso il cimitero monumentale per la benedizione della tomba di Elettra Gonnelli, alla quale hanno partecipato le infermiere volontarie della Croce Rossa, il sindaco Boccali, personalità militari, rappresentanti delle associazioni combattentistiche e alti Ufficiali in congedo. Un cuscino di garofani bianchi con la croce rossa è stato deposto sulla tomba mentre un trombettiere suonava il Silenzio.

Sulla sua tomba sono visibili in alto una croce rossa e in basso l’epigrafe “Sorella Elettra Gonnelli”.

Grecchi Mario

Mario Grecchi nasce a Milano il 30 settembre 1926.

Il padre era un colonnello dell’esercito e la madre, Maria Binucci, era nativa di Perugia.

Mario aveva anche un fratello più piccolo di nome Francesco, morto annegato nel Lago Trasimeno il 18 giugno 1947 e sepolto nel medesimo sepolcro del fratello la cui lapide riporta la seguente epigrafe: “A diciotto anni saldo e puro lieto fra i compagni rise per l’ultima volta al sole Francesco Grecchi travolto nell’insidia del Trasimeno”.

Mario frequentò le classi ginnasiali con i compagni Rino Orfei e Augusto del Buon Tromboni.

Terminato il ginnasio si iscrisse all’Accademia Militare Teuliè di Milano come allievo del Corso Platone mostrando sin da subito una predilezione per la carriera militare.

In una lettera scritta alla famiglia nel marzo 1943 disse: “ ..la vita militare è il mio sogno..ed io sinceramente spero che, a poco a poco, la maggior parte delle nostre azioni abbia come fine la scuola preparatoria per la nostra vita di domani, che ci dovrà accogliere già consci dei nostri doveri…”.

Dopo il periodo di ferma obbligatoria divenne istruttore militare e successivamente si trasferì a Perugia dove si era trasferita la famiglia tra la fine del 1939 e l’inizio del 1940.

Mario era un convinto antifascista e aveva un forte senso del dovere, di integrità morale, di libertà e di giustizia che lo portarono ad arruolarsi nelle brigate partigiane in seguito all’armistizio dell’8 settembre 1943.

Difatti il 19 febbraio 1944 abbandonò la sua casa di via dell’Aquilone a Perugia e raggiunse insieme a quattro compagni Torre Burchio presso Bettona dove si trovava la sede del comando della Brigata Leoni fondata da Alberto Del Buon Tromboni , padre dell’amico Augusto.

Tra le colline di Deruta, dalle parti di Castelleone operavano due brigate partigiane, la brigata Francesco Innamorati e la Brigata Leoni il cui comando fu affidato a Mario Grecchi e Augusto Del Buon Tromboni e la zona scelta come base fu quella di Torrebuchio.

Il territorio controllato dalla brigata Leoni fu chiamato da Mario “Italia libera”. La prima operazione della brigata si svolse presso Casalina e andò a buon fine grazie alle capacità organizzative di Grecchi.

Le operazioni si susseguirono con regolarità ed erano sempre più rischiose per la massiccia presenza di tedeschi in quell’area.

Il 6 marzo 1944 i tedeschi iniziarono a bombardare le zone di Schiacceto e Deruta dove era presente la resistenza partigiana delle brigate Innamorati e Leoni.

In questa occasione Grecchi venne ferito presso l’avamposto di Schiacceto da 12 pallottole insieme agli altri compagni. Alla fine del combattimento vennero catturati dai tedeschi 8 partigiani, ricordati insieme a Mario Grecchi nella lapide commemorativa che si trova nei pressi del Poligono di Tiro in Borgo XX Giugno a Perugia.

Dopo la cattura Grecchi fu portato all’ospedale di Città di Castello e poi a quello di Perugia, in seguito il Tribunale Militare Tedesco lo condannò a morte.

La notte precedente la fucilazione Mario era in fin di vita per via delle numerose ferite riportate in combattimento, gli venne quindi praticata una trasfusione per poter arrivare vivo fino al giorno dopo per essere fucilato dai tedeschi. Quando Mario capì che la sua fine era arrivata scrisse una lettera ai suoi cari:

“Mamma, papà, fratelli, sono terribilmente addolorato per non avervi potuto rivedere. Perdonatemi se vi ho procurato qualche dispiacere. Vi ho voluto tanto bene. Perdonatemi questo ultimo male ed inviatemi la Vostra Santa Benedizione. Muoio con la sicurezza di non aver mai fatto male a nessuno. Pregate per me.

Per sempre vostro

Mario”

Il 17 marzo 1944 Grecchi venne portato al Poligono di Tiro da due soldati e fucilato.

Il 1° ottobre 1945 la giunta del Comune di Perugia deliberò la costruzione nel civico cimitero di una tomba dove verranno poi collocati i resti dell’eroico Mario Grecchi.

Sulla sua tomba è riportata l’epigrafe “Partigiano Medaglia d’Oro”, e al suo interno era stato posto il palo al quale venne legato prima di essere fucilato.

Il Comune ha stabilito inoltre che venisse posta a suo ricordo la luce perpetua.

Una lapide in suo onore è stata apposta sia nel luogo dove viveva con la famiglia, in via dell’Aquilone, sia presso il vecchio Policlinico di Perugia oggi demolito.

Nel 2013 la lapide è stata trasferita nel nuovo ospedale di Sant’Andrea delle Fratte.

Bibliografia:

Storie eroiche di gente comune, una ricerca per ricordare, Comune di Perugia, 2013

foto: http://www.latramontanaperugia.it/articolo.asp?id=4820

Greco Gerardo

Greco Gerardo

Maratea, 1943 – Perugia, 2004

Gerardo Greco, architetto e musicista, ha riversato la sua passione per l’arte nell’architettura, dedicandosi prevalentemente al recupero e alla salvaguardia di opere di edilizia storico-monumentale.

Fu anche un abile maestro liutaio, iniziando con la costruzione di alcuni violini e successivamente rivolgendo il suo interesse al restauro di vari strumenti a cassa acustica.

Ottenne ampi consensi sia per i risultati estetici che per la resa acustica dei numerosi interventi eseguiti, tra cui pezzi storici come un violino J.B.Schweitzer, un G. Wormie del 1783, un Bergonzi del 1779, un violoncello modello Stradivari di metà ottocento ed un Cavani del 1930.

Guardabassi

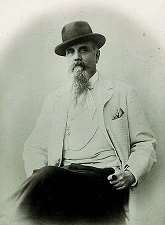

Guardabassi Francesco

Perugia, 1793 – 1871

Di famiglia nobile e progressista, a 19 anni fu mandato in Francia alla scuola militare di St. Germain, dalla quale uscì tre anni dopo con il grado di tenente dei corazzieri.

Nel 1815 entrò a far parte della Carboneria e poco dopo della Massoneria. Tra il 1821 e il 1831 conobbe a Firenze Giuseppe Mazzini, che apprezzando le capacità politiche di Guardabassi, lo incaricò di istituire sezioni della Giovine Italia in Umbria.

In più occasioni utilizzò beni di sua proprietà per metterli al servizio dei concittadini, come quando convinse le truppe romagnole stazionatesi a Perugia a ritirarsi contro gli austriaci pronti ad attaccare la città, consegnando ricchezze del suo patrimonio famigliare, o quando nel 1832 in seguito a un violento terremoto che colpì l’Umbria, finanziò i soccorsi e fece ricostruire le abitazioni distrutte.

Le rivalità col papato crebbero fino ad esplodere nel 1833, quando Guardabassi, considerato un sovversivo, venne catturato e condannato a morte. Successivamente la pena capitale venne commutata in detenzione.

Il 14 giugno 1859 alla presenza di Zeffirino Faina, Nicola Danzetta, Carlo Bruschi e Tiberio Berardi comunicò al legato papale, Monsignor Giordani, la volontà della città di voler essere italiana ed entrò a far parte del Governo Provvisorio di Perugia, anche se i noti fatti del 20 giugno costrinsero Guardabassi ad un altro esilio in Toscana da cui tornò nel 1860.

Dopo l’Unità d’Italia Guardabassi fu tra i primi ad essere nominato senatore del Regno d’Italia.

Molto stimato dai suoi concittadini viene ancora ricordato come “il Babbo dei perugini”.

Foto:

Personaggi illustri a Palazzo dei Priori. I patrioti, Comune di Perugia, 2014.

Sitografia:

– https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Guardabassi

– http://www.goiumbria.org/index.php?idpadre=931&idn=925&light=926&ln=1&sec=

Bibliografia:

– Personaggi illustri a Palazzo dei Priori. I patrioti, Comune di Perugia, 2014.

– Zuccherini, R., 2012, Il Cimitero monumentale di Perugia, ali&no, Perugia.

Guardabassi Giancarlo (Foligno, 1937 – Francavilla d’Ete, 2024)

Giancarlo Guardabassi nacque il 21 agosto 1937 a Foligno, da una nobile famiglia perugina. Trascorse l’infanzia a Perugia in Via Guardabassi, così chiamata in onore del trisavolo Francesco Guardabassi (eroe risorgimentale e tra i primi senatori del Regno d’Italia).

Dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università di Perugia abbandonò presto la carriera forense per seguire le sue vere passioni, ovvero la musica e lo spettacolo: è stato una figura centrale e innovatrice nel panorama dei media italiani, ricoprendo i ruoli di disc jockey, cantante, paroliere, autore e conduttore sia radiofonico che televisivo.

Negli anni Sessanta ebbe inizio la sua carriera di cantante e autore, che lo portò a firmare brani di successo per artisti quali Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Little Tony. Tuttavia, la sua eredità più significativa si lega al mondo della radio: negli anni Settanta, lavorò per la RAI e, grazie al tono vivace e l’approccio innovativo, divenne uno dei primi e più influenti deejay d’Italia con programmi di culto come “Dischi caldi” e “Countdown”. Questa notorietà lo portò a condurre il Festival di Sanremo nel 1976. Nello stesso anno, dopo l’esperienza pubblica, Guardabassi fondò e condusse Radio Aut Marche, una delle prime radio libere italiane.

Il suo legame con il territorio umbro si manifestò anche attraverso la composizione dell’inno del Grifo, in occasione della promozione del Perugia calcio in serie A, nel 1975.

Giancarlo Guardabassi morì a Francavilla d’Ete il 17 luglio 2024, a 86 anni.

Bibliografia:

https://it.wikipedia.org/wiki/Giancarlo_Guardabassi

https://corrieredellumbria.it/news/perugia/301364/morto-giancarlo-guardabassi-aveva-87-anni-fu-dj-cantante-paroliere-e-conduttore-radio-presento-sanremo-e-scrisse-l-inno-del-grifo.html

https://www.perugiatoday.it/video/video-e-morto-g-g-giancarlo-guardabassi-la-storia-della-radio-italiana.html

https://www.perugiamusica.com/RADIO/RADIO%20AUT/dossier_aut_1329943394468_file/image021.jpg

Guardabassi Mariano

Perugia, 1823-1880

Frequentò l’Accademia di Belle Arti e nel 1848 vinse il concorso triennale dell’Accademia con il dipinto San Pietro liberato nell’Angelo, tuttora conservato presso l’ateno insieme ad altre opere come Morte di Mosè, Socrate sorprende Alcibiade nel postribolo e Autoritratto con Pappagallo.

Nel 1850 si trasferì a Roma per perferzionare il suo stile sotto la guida di Peter von Cornelius, dedicandosi soprattutto a ritratti e nature morte. Contemporaneamente portò avanti anche il suo interesse per l’archeologia.

Guardabassi tornò a Perugia nel 1859 in seguito all’insurrezione della città del 14 giugno. Sfuggì alle stragi e da quel momento mise da parte lo studio pittorico per occuparsi della ricerca storica e la tutela dei beni culturali dell’Umbria.

L’anno successivo venne incaricato di occupasi della catalogazione e la conservazione degli oggetti d’arte insieme a Luigi Carattoli. Dal materiale da lui prodotto sarebbe derivato l’Indice-guida dei monumenti pagani e cristiani riguardanti l’istoria e l’arte esistenti nella provincia dell’Umbria.

Nel 1875 fu nominato ispettore degli scavi per l’Umbria e socio corrispondente dell’Instituto di corrispondenza archeologica.

Nel 1876 Mariano Guardabassi fu sopraintendente dello scavo nell’orto della chiesa perugina di S. Elisabetta (ora distrutta) dove venne scoperto un grande mosaico del II secolo d.C. di Orfeo e le fiere, lasciato in vista in via di S. Elisabetta.

Sitografia:

– https://www.treccani.it/enciclopedia/mariano-guardabassi_%28Dizionario-Biografico%29/

– https://www.galleriarecta.it/autore/guardabassi-mariano/

Foto:

Autoritratto con Pappagallo, fonte: Galleria Recta

Guardabassi Mariano

Perugia, 1896-1952

Antifascista, prese parte alla prima e alla seconda guerra mondiale. Conseguì la laurea in medicina e divenne docente universitario.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale fu primario ospedaliero e presidente dell’Accademia di belle arti.

Poche settimane prima di morire pubblicò un quaderno di poesie dialettali.

Fonti:

– Zuccherini, R., 2012, Il Cimitero monumentale di Perugia, ali&no, Perugia.

– http://www.goiumbria.org/index.php?idpadre=1026&idn=939&light=1026&ln=1

Manganelli Anna Maria

Perugia, 1902 – 2000

Lupattelli Ugo

Mancini Romeo

Perugia, 1917-2003

Matuska Josef

Boemia, 1893 – Perugia, 1918

Josef Matuska, giovane volontario boemo, fu inviato a Perugia in seguito a una convenzione stipulata tra il Presidente del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando e il Consiglio Nazionale dei paesi Cecoslovacchi, la quale stabilì che i prigionieri austroungarici di origine cecoslovacca potevano prendere parte alla Legione Cecoslovacca in Italia.

Miliocchi Guglielmo

Perugia 1873-1958

Guglielmo Miliocchi conosciuto come “il Mazzini di Perugia”. Era figlio di un calzolaio e di una sarta del Rione di Porta Sant’Angelo, fu maestro di scuola elementare e attivista del Partito Repubblicano Italiano.

Sin da giovane venne a contatto con ambienti anarchici e socialisti come il circolo Guglielmo Oberdan e l’associazione repubblicana-socialista “Gioventù Operosa”, entrando poi nelle fila del Partito Repubblicano, sulla scia delle idee che lo legavano a Giuseppe Mazzini.

Diplomatosi alle scuole magistrali, insegnò a Perugia come sotto-maestro delle Scuole Elementari Urbane Maschili.

Nel 1900 fu radiato dall’insegnamento per idee anticlericali ed anti-monarchiche ed accusato di aver promosso comizi non autorizzati e per aver diffuso il libro I doveri dell’uomo di Giuseppe Mazzini.

Nel 1901, fondò, insieme all’amico e docente di filosofia Zopiro Montesperelli il settimanale dei repubblicani umbro-sabini Il Popolo, per il quale svolse l’attività di pubblicista, incaricato prevalentemente di relazionare sui Congressi del Partito. Nello stesso anno aderì alla Massoneria, entrando nella Loggia Guardabassi.

Nel 1909 fu nominato segretario del Comitato per le celebrazioni del Cinquantenario del 20 giugno 1859, data che segna la fine del governo dello Stato pontificio a Perugia.

Dal 19 agosto 1914 al 20 marzo 1915 si arruolò volontario nella Legione Garibaldina prendendo parte all’impresa delle Argonne insieme alla Legione straniera francese. Durante questa impresa strinse amicizia con Peppino Garibaldi, il fratello Bruno Garibaldi, Giuseppe Chiostergi e molti altri futuri esponenti politici. Dalla trincea scrisse un diario intitolato Ricordi dal Fronte che pubblicò poco alla volta su Il Popolo.

Dal 1909 al 1918 fu eletto consigliere comunale a Perugia per il Partito Repubblicano e, dopo l’avvento della Repubblica Italiana, dal 1946 al 1957 con deleghe su istruzione, scuola e problemi sociali. Miliocchi propose anche di creare a Perugia una “biblioteca itinerante”.

Organizzò diverse manifestazioni e raccolte di firme per un monumento ai Caduti del 20 giugno 1859 da realizzarsi in piazza Giordano Bruno, davanti alla Basilica di San Domenico e per l’edificazione di un centro ricreativo laico per ragazzi.

In difficoltà dopo l’avvento del fascismo, ne patì rappresaglie, umiliazioni ed incarceramenti. Perse per sempre la possibilità di insegnare e fu annoverato tra gli schedati politici sottoposti a severa e costante sorveglianza. Costretto a cambiare casa più volte ed a patire la fame, si procacciava da vivere come distributore e venditore di giornali, lunari ed almanacchi porta a porta.

Dopo la liberazione di Perugia il 20 giugno 1944, insieme ad Aldo Stornelli ridiede impulso alla Società Generale di Mutuo Soccorso e fu incaricato di responsabilità civiche e pubbliche. Intrattenne una corrispondenza epistolare con molti vecchi amici mazziniani e garibaldini, tra cui Cipriano Facchinetti e Randolfo Pacciardi. In ragione del suo operato di giornalista e pubblicista fu nominato presidente e decano del Circolo della Stampa di Perugia.

Gli ultimi anni della sua vita li passò in povertà, circondato dall’affetto di amici e discepoli come Vittor Ugo Bistoni, Luigi Antonelli ed il poeta dialettale umbro Claudio Spinelli. Morì a Perugia, nella sua ultima abitazione di borgo Sant’Angelo e fu sepolto nel Cimitero monumentale. Sulla sua lapide sono incise le parole del suo testamento spirituale: Ho vissuto e muoio nella fede di Giuseppe Mazzini.

Il Comune gli intitolò una via attorno agli anni sessanta e una sala riunioni dell’Associazione Culturale del borgo Sant’Angelo.

Il 20 giugno 1987 la Società Operaia di Mutuo Soccorso appose una lapide in suo onore nella zona di Porta Sant’Angelo nel centro storico di Perugia.

Nel 2019, a poco più di sessant’anni dalla morte, Perugia volle ancora ricordarlo con un busto marmoreo nei giardini presso la Chiesa di Sant’Ercolano inaugurato alla presenza del sindaco di Perugia Andrea Romizi e del Gran Maestro Stefano Bisi.

https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Miliocchi

http://www.antifascismoumbro.it/personaggi/miliocchi-guglielmofoto:

https://www.grandeoriente.it/perugia-un-busto-marmoreo-in-onore-di-guglielmo-miliocchi/

Wikipedia

Padre Donati Diego

Padre Diego Donati (Grotte di Castro,1910- Perugia,2002)

Padre Diego Donati, sacerdote francescano di origine viterbese, fu missionario a Dessié in Etiopia. Nel 1946 venne a vivere a Perugia e si diplomò in pittura murale presso l’Istituto d’Arte “Bernardino di Betto”. Successivamente fu insegnante di tecniche dell’incisione all’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”.

Cessato l’insegnamento ufficiale, si dedicò all’approfondimento delle tecniche incisorie presso il suo laboratorio a Monteripido.

https://associazionediegodonati.it/diego-danati/galleria/

Phellas George Neophytou

George Neophytou Phellas, nato a Nicosia nel 1957, è stato un uomo animato da una profonda vocazione al servizio, al dialogo tra i popoli e all’aiuto verso il prossimo. Giunto a Perugia da giovane, ha scelto di frequentare l’Università per Stranieri, dove ha imparato l’Italiano e si è innamorato di una città che avrebbe poi scelto come sua seconda casa. Qui ha iniziato gli studi in Medicina, ma ha presto compreso che la sua vera passione fosse in realtà un’altra: costruire ponti, generare legami, mettersi al servizio della comunità in cui viveva.

È sempre a Perugia poi che ha deciso di crearsi una famiglia insieme a Rosa De Marinis, sua moglie, dalla cui unione sono nati due figli: Maria Irene (1990) e Federico Maria (1994). Per oltre trent’anni ha lavorato instancabilmente presso la Camera di Commercio, contribuendo con passione allo sviluppo e alla promozione del territorio locale, regionale e nazionale come responsabile del Centro Estero.

È stato Console Onorario di Cipro in Umbria, punto di riferimento per la Comunità cipriota e propulsore di iniziative culturali e istituzionali di grande respiro. Ha amato profondamente sia Cipro che l’Italia, riconoscendole entrambe come patrie dell’anima e del cuore. Per questo la sua famiglia ha ardentemente voluto che il manufatto che sovrasta il Sepolcro potesse rappresentarle entrambe, come simbolo di un’identità ricca, fiera e intrecciata. L’isola di Cipro è inoltre, all’interno dell’opera, visibilmente divisa in due a ricordo dell’invasione turca del 1974 e dello status quo di occupazione che tuttora permane nel Paese.

Le onorificenze ricevute da George N. Phellas – dal titolo di Commendatore della Repubblica al Paul Harris Fellow del Rotary International Club – sono, pertanto, il riflesso di una vita spesa con generosità, passione e grande spirito di servizio.

Pucci Boncambi Marcello

Perugia, 1904 – Mar Tirreno, 1944

Proveniente da una famiglia di antica nobiltà perugina, Marcello Pucci Boncambi entrò nell’Accademia Militare all’età di tredici anni dopo un iniziale rifiuto ricevuto a causa di difetti fisici poi corretti chirurgicamente.

Grazie alle sue spiccate e precoci capacità, in breve tempo ottenne anche il brevetto di osservatore aereo, diventando uno dei pionieri della collaborazione aeronavale.

Durante la seconda guerra mondiale fece parte del Comando Supermarina e nel dicembre del 1943 fu nominato comandante della Difesa Marittima della Maddalena, in Sardegna.

Il 9 aprile 1944 Pucci Boncambi venne scelto per svolgere un incarico particolarmente delicato a Bastia, in Corsica, dove doveva presenziare a un’inchiesta riguardante una rissa scoppiata tra marinai italiani e francesi conclusasi con la morte di uno di quest’ultimi.

Il giorno successivo salpò dalla Maddalena a bordo del M.A.S. 505 (corpo speciale della Regia Marina), ma non giunse mai a destinazione poiché venne ucciso in seguito a un ammutinamento guidato dal Capo Furiere fascista Giuseppe Cattaneo che si era imbarcato clandestinamente. Con lui persero la vita anche il comandante del M.A.S. Carlo Sorcinelli e il tenente di vascello Primo Sarti.

Venne issata la bandiera tedesca al posto di quella italiana sul M.A.S. 505, che venne condotto a Porto Santo Stefano e consegnato ai tedeschi che deplorano l’accaduto.

Dei cinque imputati per triplice omicidio aggravato da tradimento verso i superiori e diserzione al nemico con perdita dolosa della nave, i due autori principali del fatto, Giuseppe Cattaneo e Federico Azzalin Altovillo, furono condannati a trenta anni di carcere, che per effetto delle varie amnistie e condoni si ridussero a due.

I tre ufficiali vennero inizialmente sepolti nel cimitero di Orbetello, ma nel 1945 le salme furono trasferite nelle rispettive città di residenza, secondo il volere dei familiari.

Purgotti Sebastiano

Sebastiano Purgotti

Cagli, 1799 – Perugia, 1879

Sebastiano Purgotti è stato un chimico, matematico e filosofo.

Nel 1817 si iscrisse all’Università degli Studi di Roma ai corsi di legge, medicina, fisica e matematica. Successivamente lavorò nella farmacia di famiglia a Cagli e nel 1827 iniziò ad insegnare chimica e matematica presso l’Università degli Studi di Perugia, diventandone rettore nel 1854.

Fu preside delle facoltà di scienze fisiche e matematiche e all’accademia medico-chirurgica e direttore delle scuole di farmacia. Pubblicò moltissime opere scientifiche a scopo divulgativo di diverse tematiche, dalla chimica all’idrologia minerale, dalla matematica alla filosofia.

Morì a Perugia il 31 marzo del 1879.

Dei suoi quattro figli solo Enrico seguì il percorso del padre, diventando docente universitario di chimica farmaceutica. I nipoti Attilio e Luigi idearono un nuovo tipo di fiammifero chiamato “igienico” perché preservava gli operai dalla tossicità del fosforo con cui era realizzato precedentemente. Nel 1901 crearono la Saffa, Società Anonima Umbra per la Fabbricazione dei Fiammiferi.

Presso il cimitero monumentale Sebastiano Purgotti è ricordato con un monumento raffigurante il suo busto e un’epigrafe che recita: “Qui riposa Sebastiano Purgotti / insigne chimico e matematico / noto in Italia e fuori /esempio raro / di virtù domestiche e civili”.

– https://www.treccani.it/enciclopedia/sebastiano-purgotti_(Dizionario-Biografico)/

Ramadori Marcello

Nato a Scheggino (PG) il 22 ottobre del 1945 ha trascorso l’infanzia e la prima adolescenza tra la Valnerina e Foligno. Durante gli anni del liceo scientifico inizia a suonare la batteria con i Kind.

Nel 1967 si sposa a Foligno con Graziella Ballarani. Nel 1968 nasce il primo figlio Leonardo e nel 1971 la secondogenita Francesca.

Dopo varie brevi esperienze lavorative (giornalista con alcuni articoli di cronaca per La Nazione, rappresentante di prodotti chimici, impiegato della Rank Xerox) nel 1969 entra in qualità di impiegato nelle Poste Italiane.

Si iscrive alla facoltà di Scienze Politiche conciliando lavoro, studio e famiglia e nel 1976 ottiene la laurea magistrale.

A partire dai primi anni ’70 si impegna in attività politiche e sindacali e si iscrive, senza abbandonarlo mai più, al Partito Socialista Italiano.

Nel 1973 si trasferisce a Perugia e partecipa attivamente a tutte le attività del PSI, assumendo negli anni vari ruoli sempre più prestigiosi nel contesto del partito e del sindacato. La capacità comunicativa, la grande umanità, il sorriso e la competenza gli hanno aperto la strada per ricoprire incarichi importanti: è stato segretario provinciale del PSI e segretario provinciale della CGIL. Dal 1985 al 1990 è stato consigliere comunale a Perugia e dal 1990 al 1995 ha ricoperto il ruolo di Assessore nello stesso comune.

Negli anni ha ricoperto altri prestigiosi ruoli come quello di presidente della Comunità Montana, consigliere della ASL di Perugia e vari altri incarichi in aziende private.

Oltre al grande impegno civile e amministrativo ha scritto cinque libri di poesie ricevendo consensi e riconoscimenti: “Repertorio del divenire” (1984 – Tipografia Editrice Guerra), “Sulla pietra del dubbio” (1996 – Edizioni Thyrus), “In cammino tra segni dispersi” (2003 – Edizioni Thyrus), “L’anagrafe del nostro scontento” (2010 – Fabrizio Fabbri Editore), “Il sole, la luna e le altre cose” (2018 – Morlacchi Editore).

Oltre a scrivere versi è stato per tutta la vita un appassionato frequentatore della musica e delle tradizioni popolari regionali. Insieme a Mariella Chiarini, Giuseppe Fioroni ha partecipato a molte trasmissioni televisive, spettacoli teatrali e concerti in qualità di percussionista, organettista e cantante.

Ranieri di Sorbello Romeyne

Romeyne Robert Ranieri di Sorbello (New York, 16 ottobre 1877 – Perugia, 22 gennaio 1951), è stata una nobildonna e imprenditrice statunitense naturalizzata italiana.

Giovane colta, grande appassionata di musica e di teatro, cresciuta tra Germantown, nei pressi di Filadelfia e Morristown nel New Jersey, viaggiò molto in Europa assieme ai genitori, dove proseguì la sua educazione. Durante un viaggio in Italia con la madre nel 1901, conobbe a Roma il marchese Ruggero Ranieri di Sorbello (1864-1946), con il quale convolò a nozze nel 1902.

Da questa unione nacquero tre figli: Gian Antonio (1903-1967), Uguccione (1906-1969) e Lodovico (1911-1958).

Attiva nel campo della filantropia e della promozione sociale, fondò presso la Villa del Pischiello, proprietà dei Ranieri di Sorbello nel territorio di Passignano sul Trasimeno (PG), avvalendosi dell’aiuto di Carolina Amari (1866-1942) – figura fondamentale per la costituzione della cooperativa Industrie Femminili Italiane – la “Scuola di ricami Ranieri di Sorbello”, impresa di successo tanto dal punto di vista imprenditoriale quando da quello sociale, che fornì lavoro, reddito ed emancipazione alle giovani contadine delle zone del lago Trasimeno, impiegate come ricamatrici.

L’impegno della marchesa Romeyne si concretizzò parallelamente in un progetto pedagogico inaugurato con l’apertura nel 1903 della prima scuola elementare rurale del Pischiello, presso la quale dal 1909 si iniziò ad adottare il Metodo Montessori.

Rosi Cappellani Fernando

Perugia 1913- 2000

http://www.centrointernazionalemagistratiseverini.it/chi-siamo/la-storia/

Rossi Raffaele

Perugia 1923-2010

Raffaele Rossi nasce a Perugia il 1 febbraio 1923.

Nonostante le ristrettezze economiche proseguì gli studi fino ad ottenere il diploma magistrale.

Entrò in contatto con Aldo Capitini contribuendo all’organizzazione dei gruppi giovanili antifascisti.

Nel 1942 ottenne la licenza all’insegnamento.

Durante il periodo di occupazione tedesca coordinò le azioni del gruppo giovanile comunista.

Nel 1948 divenne vicesegretario provinciale del partito comunista e nel 1951 ne divenne segretario.

Nel 1975 fu consigliere comunale e nel 1980 assunse la carica di vice sindaco per sette anni.

Nel 1974 fu tra i promotori dell’ISUC (Istituto per la Storia dell’Umbria contemporanea) ricoprendone la carica di presidente per 18 anni.

Sitografia e foto:

http://www.antifascismoumbro.it/personaggi/rossi-raffaele

Santucci Mario

Perugia, 1902-1945

Mario Santucci, conosciuto come l’Benzinaro, era solito frequentare la Trattoria d’Argentino, luogo di ritrovo per gli antifascisti del quartiere di Porta Pesa (PG). All’esterno del locale si trovava una luce che qualora fosse spenta stava ad indicare la presenza nella trattoria di informatori del regime.

Scaramucci Angelucci Fedeli

GINO SCARAMUCCI (Gualdo Tadino 1904,Perugia 1966)

Gino Scaramucci nacque a Gualdo Tadino nel 1904. Fu costretto da giovane ad abbandonare gli studi per lavorare come manovale presso Gubbio.

Nel primo dopoguerra emigrò in Lussemburgo e iniziò l’attività politica iscrivendosi al Partito Comunista d’Italia.

In seguito si recò in Belgio e poi in Francia. Qui riprese l’attività clandestina che lo portò più volte in Italia per organizzare la lotta al regime fascista.

Nel 1933, durante un viaggio in Italia, fu arrestato dalla milizia fascista a Verona. L’11 maggio dello stesso anno fu condannato a 5 anni di confino per «attività comunista in Italia e all’estero».

Il 16 novembre 1939, al termine del periodo di detenzione, venne nuovamente riassegnato al confino per ulteriori 5 anni.

Infine venne liberato il 3 settembre 1943, lo stesso giorno partecipò in rappresentanza della provincia di Terni insieme ad Armando Fedeli, quest’ultimo per la federazione di Perugia, alla direzione nazionale del Partito comunista italiano per «organizzare la Resistenza del popolo italiano contro l’invasore tedesco» che si tenne a Roma nella casa di Fabrizio Onofri.

Dopo l’armistizio del 1943 lavorò per mettere in pratica le direttive stabilite durante la direzione nazionale: prendere contatto con le masse popolari e con gli esponenti politici antifascisti; costituire commissioni unitarie per chiedere ai Comandanti di Presidio di fare resistenza ai tedeschi e, in caso di risposta negativa, impossessarsi delle armi e dare vita alla guerra partigiana.

A Terni si verificò quest’ultima situazione, pertanto il comitato federale del partito gli affidò la direzione politica della Resistenza ed assunse il nome di battaglia di “Augusto”. Grazie alla preparazione militare ottenuta con gli studi in Unione Sovietica organizzò la Resistenza nelle fabbriche e contribuì alla nascita della brigata “Gramsci”, riunendo le varie formazioni partigiane operanti nel ternano.

Nei primi mesi del 1944, venne inviato in Abruzzo per dirigere la Resistenza e partecipò alla Liberazione de L’Aquila.

Nel dopoguerra è un quadro del Pci, prima a Terni, poi a Foligno e a Spoleto.

Nel 1952 venne eletto consigliere della Provincia di Perugia, divenendone Presidente nel 1953.

Nel corso della lunga presidenza (1953-1964), la sua azione di governo pose le basi per la ripresa economica dell’Umbria e per la nascita dell’ente regionale umbro.

Al termine del mandato, divenne Presidente della commissione di controllo della federazione perugina del Pci.

Morì a Perugia il 24 aprile 1966. E’ sepolto insieme ad Armando Fedeli e a Mario Angelucci.

Sitografia:

http://www.antifascismoumbro.it/personaggi/scaramucci-gino

MARIO ANGELUCCI (Spello, 1903- Perugia,1965)

Mario Angelucci nacque a Spello il 3 gennaio 1903. Apparteneva ad una famiglia di antifascisti, frequentò la scuola elementare ed a sedici anni aderì alla Federazione giovanile socialista.

Nel 1918 si trasferì ad Assisi e nel 1921 aderì al partito comunista.

Dal momento che era perseguitato dai fascisti nel 1924 giunse a Roma, dove organizzò e diresse i comunisti umbri trasferitisi nella Capitale, ed in seguito a Bologna per prestare il servizio militare.

Nel 1925 tornò ad Assisi e in seguito si trasferì a Perugia dove lavorò come meccanico.

Nel 1926 passò al Partito comunista d’Italia per il quale svolse il ruolo di emissario della Federazione umbra.

Si trasferì poi a Roma, dove aveva sede la Federazione Provinciale del Partito Comunista Umbro. Il 17 ottobre 1927 venne condannato dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato a 6 anni e 10 mesi di reclusione.

Fu poi inviato al confino e divenne libero in seguito ad un’amnistia.

Il 9 maggio 1937 si trasferì ad Ivrea per lavorare presso la fabbrica di macchine da scrivere Olivetti.

Dopo l’8 settembre 1943 entrò a far parte del Comitato di liberazione nazionale di Ivrea e, da membro della Giunta militare, organizzò le prime formazioni partigiane nel Canavese ed in Valle d’Aosta.

In seguito, diresse gli scioperi del novembre-dicembre del 1943 e del marzo 1944.

Fece ritorno a Perugia dopo la liberazione e rappresentò il Partito comunista italiano nel Comitato provinciale di liberazione nazionale insieme ad Emidio Comparozzi.

In seguito divenne segretario della Federazione provinciale perugina del Pci, sino all’elezione a deputato nella circoscrizione elettorale di Perugia, Terni e Rieti. Ricoprì poi la carica di Presidente dell’Anpi di Perugia.

Nel 1952 fu per un anno Presidente della Provincia della stessa città.

La città gli ha dedicato una via.

Sitografia

http://www.antifascismoumbro.it/personaggi/angelucci-mario

Seppilli Tullio

Tullio Seppilli è stato il principale esponente e fondatore in Italia dell’Antropologia medica.

Figlio dell’igienista Alessandro Seppilli e dell’antropologa Anita Schwarzkopf, studiò Scienze Naturali e si laureò nel 1952 in antropologia fisica all’Università La Sapienza di Roma. Divenne poi primo assistente di Ernesto de Martino, con cui fondò, nel 1953, il Centro etnologico italiano e il Comitato italiano del film etnografico.

Il centro della sua vita accademica si spostò in seguito a Perugia, dove costituì nel 1956 l’Istituto di Etnologia, divenuto nel 1958 primo Istituto di Etnologia e antropologia culturale in Italia. Dal 1955 al 2000 insegnò etnologia, antropologia culturale, antropologia medica, etnopsichiatria. Il suo poliedrico approccio ai problemi sociali lo portò a fondare il Centro italiano per lo studio della comunicazione di massa, e anche a collaborare, dal 1958, con il Centro sperimentale per l’educazione sanitaria, istituito dal padre nel 1954.

Il suo impegno per la creazione di una vera e propria “scuola” di antropologia socio-culturale a Perugia non gli impedì di collaborare con altre università italiane, a Siena, Milano, Roma, Torino e soprattutto a Firenze, dove nel 1959 fu tra i fondatori del Festival dei Popoli, e dove insegnò dal 1966 al 1975 chiamato da Eugenio Garin e Cesare Luporini.

Il suo impegno scientifico andò oltre l’ambito accademico. Per lui l’antropologia e le scienze sociali non avevano solo il compito di comprendere la realtà socio-culturale, ma anche quello di innescare processi di consapevolezza e liberazione. Non si sottrasse quindi a impegni pubblici, e fu consigliere comunale e provinciale a Perugia (1964-1980).

Dal 1988 fu presidente della Società italiana di antropologia medica e, dal 1993 al 2017, anno della sua scomparsa, presidente della Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute (ora Fondazione Alessandro e Tullio Seppili), che opera nell’ambito dell’antropologia medica e della sanità pubblica e che conserva il suo archivio.

Nel 2010 il suo nome è stato iscritto nell’Albo d’Oro dei cittadini di Perugia.

Severini Luigi

Perugia, 1913-1954

Fu magistrato e azionista.

Dal 1938 si avvicina agli ambienti politici a causa della sua avversione per le leggi razziali, per diventare negli anni successivi uno dei massimi dirigenti perugini del Partito d’Azione.

Nel 1940 combatté come ufficiale d’artiglieria sul fronte francese.

Successivamente alla proclamazione dell’armistizio passò in clandestinità con Fernando Rosi Cappellani, Alberto Apponi e Aldo Capitini e la sua abitazione di Miralduolo (Torgiano) diventò il punto di riferimento dell’azionismo perugino.

Riconosciuto partigiano combattente dall’apposita commissione regionale costituita nel dopoguerra e membro del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) e della sua giunta militare, venne sanzionato dal tribunale straordinario provinciale con un mandato di cattura e pena di morte.

Nel 1944 il CLN provinciale di Perugia lo designò delegato provinciale dell’Alto Commissario per l’Epurazione, ma si dimise pochi anni dopo a causa di omertà, favoritismi e vendette che vennero spesso tentati in quell’ambiente. Ritornò quindi a una vita professionale più appartata.

Morì nel 1954 a Perugia.

La lapide presso il Cimitero Monumentale di Perugia lo ricorda con queste parole: “Vivido ingegno/ ad ogni aspetto della vita aperto/ alla libertà dedito/ alla giustizia al progresso/ magistrato valente/ agricoltore appassionato/ lo strappò inesorabile la morte/ alle promesse dei suoi giovani anni/ alla mamma alla sposa/ ai figli tenerissimi.”

Simonucci Bruno

Umbertide, 1909-1983

Bruno Simonucci fu un insegnante e un politico.

Membro del PCI, ha ricoperto il ruolo di senatore dal 1958 al 1968, nella III e nella IV Legislatura della Repubblica Italiana.

Staffa Bruno

Perugia, 1920 – Pojan, 1943

Staffa combatté in Albania durante l’occupazione dei Balcani da parte del governo di Mussolini e apparteneva al 243° Reggimento Fanteria Forlì con il grado di sottotenente.

Come descritto nella motivazione per il conferimento della Medaglia d’Oro al Valore Militare (riportata in una targa commemorativa in Via Alessi, presso la casa in cui ha abitato), a Staffa era stato affidato il comando di 15 uomini e alcuni genieri che dovevano controllare una linea telefonica.

Una banda armata, di quelle formatesi nel territorio albanese contro l’occupazione italiana, assaltò il gruppo di Staffa mentre si occupava della manutenzione e controllo del collegamento telefonico. Staffa e i suoi fecero resistenza creando notevoli perdite nel gruppo avversario sebbene quest’ultimo fosse numericamente superiore, tuttavia Staffa venne ferito mortalmente nello scontro e morì all’età di 23 anni.

Torelli Ruggero

Perugia, 1820 – 1894Ruggero Torelli fu un medico molto apprezzato. Inizialmente vicino al mondo della Chiesa, fece i primi studi in seminario, ma poi se ne allontanò. Frequentò la facoltà di medicina presso l’Università degli Studi di Perugia e proseguì a Bologna, dove conseguì la laurea nel 1844.

Dal ‘48 al ’51 operò a Torgiano e successivamente, a Perugia, dimostrò ampliamente le sue abilità nell’ambito della chirurgia. Andò dunque a Napoli per affinare la sua tecnica e tornato a Perugia rimase all’ospedale civico.

Nel 1862 gli venne assegnata la cattedra di chirurgia presso la facoltà di medicina dell’Università degli Studi di Perugia, dove rimase ad insegnare patologia chirurgica fino ai suoi ultimi anni.

Una volta ritiratosi dalle cariche pubbliche si dedicò alla scrittura, in particolare alla creazione di sonetti in dialetto perugino, la maggior parte dei quali scritti nel suo ultimo decennio di vita.

Di seguito è riportato il sonetto XXII tratto dalla raccolta Sonetti ed altre poesie in dialetto perugino, pubblicata postuma nel 1895.IOChi sò’ io? ’l voi sapello? Eccheme quae,

Ve faccio ’l mi ritratto ’n do battute:

La barba ho bianca e n’ me la taglio mae,

Poche capeglie e quilli pò’ canute.Ho sessantacinqu’anne; bell’etae!

Me reggo ma nun ho ’na grèn salute;

N’ so bello, ma per vecchio posso stae,

Nn’ ho vizie e, che m’arcorde, n’ l’ho ma ’ute.So legge e scrive, ma cussi cussie,

Dicono che n’ so pu tanto bestione,

Ma le linguacce s’ on da lassò die.Si n’ ce fusson tol mondo glie ’mbroglione.

I gesuite e l’ altre porcarie,

’Nsin a cent’ anne camparia benone.Bibliografia:- R. Zuccherini, Il Cimitero Monumentale di Perugia, ali&no editrice, Perugia, 2012.

– Sonetti ed altre poesie in dialetto perugino, Ruggero Torelli, a cura di Ettore Verga.

Pagina aggiornata il 30/12/2025